Die Welt befindet sich in stürmischer Lage. In scheinbar immer kürzeren Abständen treffen neue Schocks auf die Weltwirtschaft und damit auf die Bevölkerung. Ist Krise die neue Normalität?

Zwischen dem Platzen der Dotcom-Blase 2001 und dem Beginn der Finanzkrise 2007 lagen immerhin sechs Jahre. Einige Zeit später folgten bereits in kurzen Abständen die europäische Schulden- und Migrationskrise in den Jahren 2012 bis 2015. Wiederum ein paar Jahre später dominierten in den Schlagzeilen die Themen Handelskrieg, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation.

Angesichts der vielen, sich überlappenden Krisen sprechen einige Beobachter gar von einer «Polycrisis». Jetzt kommt es ganz schlimm. Frei nach dem 2009 erschienenen Buch von Reinhart und Rogoff möchte man sagen: «This time is different». Doch stimmt das auch, ist es wirklich so dramatisch?

Noch bis in den Herbst 2022 hinein wurde viel von einem «Soft Landing», also einer sanften Landung gesprochen. Im Fliegerjargon sollte man vielleicht besser sagen «Brace for Impact», bereiten Sie sich auf einen Crash vor.

Der Staat kann und wird es nicht richten

Bei all den zurückliegenden Krisen gab es stets eine rettende Institution, den Staat. Banken wurden in der Finanzkrise gerettet, Arbeitsplätze während der Corona-Krise durch Kurzarbeitergeld gesichert. Infolge dieser Rettungspolitik sind die Staatsausgaben seit Jahren stärker als die Wirtschaft gewachsen. Blicken wir auf die globalen staatlichen Ausgaben, ausgedrückt als Anteil an der Wirtschaftsleistung, so sehen wir seit Ende der 1990er Jahre einen Aufwärtstrend. Nach Jahren einer von Liberalisierung geprägten Zeit zeigen sich Staaten wieder spendierfreudiger, insbesondere in Krisenzeiten.

Der britische Economist schrieb im September 2022 von einer Politik der «Bailouts for Everyone». Waren es in der Finanzkrise noch die Banken, welche «too big to fail» waren und deshalb staatliche Hilfe in Anspruch nehmen konnten, fällt nun jeder unter den etatistischen Rettungsschirm. Dass hierbei die Rechnung ohne den Wirt gemacht wird, ist nur unschwer zu erkennen. Die vielen staatlichen Wohltaten bezahlt nicht der Weihnachtsmann. Schon der französische Ökonom Frédéric Bastiat wusste im 19. Jahrhundert, dass der Staat die grosse Illusion sei, dass jeder auf Kosten jedes anderen leben könnte.

Wie finanzieren die Staaten also all die Wohltaten? Sie drucken sich das Geld. Die sogenannte Unabhängigkeit der Zentralbanken entpuppt sich als Papiertiger. Während das Deutsche Reich immerhin einen Achtel der Kosten des Ersten Weltkriegs über Steuern finanzierte, wurden die Corona-Hilfsmassnahmen gänzlich über die Druckerpresse finanziert. Dass dies zur hohen Inflation beiträgt, ist nur offensichtlich. Neu ist dieser Vorgang nämlich keineswegs. Schon Adam Smith, Gründervater der modernen Volkswirtschaft, schrieb im Jahre 1776 von einem «pretended payment»: Staaten zahlen ihre Schulden oftmals mit entwertetem Geld zurück.

Die Inflation ist da und wird wohl bleiben

Damit sind wir bereits bei der nächsten Krise, der Inflation. Eine Staatsschuldenkrise wird gewissermassen durch den Anstieg der Inflation abgewendet, Staatsschulden werden «weginflationiert». Die Inflation wird heutzutage mittels eines Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen gemessen. Über die Hälfte der darin enthaltenen Elemente zeigen in der Eurozone oder den USA eine Inflationsrate von über sechs Prozent. Die Inflation ist nicht nur hoch, sondern auch weit verbreitet. Und je länger dieser Zustand anhält, desto mehr verlieren Inflationserwartungen ihren Anker. Damit haben Ökonomen – zuletzt Jahrzehnte ohne allzu grosse praktische Bedeutung – stets betont, dass es eine bedeutende Rolle spielt, welche Inflationsrate die Bevölkerung für die Zukunft erwartet. Sowohl bei Lohnverhandlungen als auch bei der Kreditvergabe ist es wichtig, die künftige Inflationsrate zu berücksichtigen. Wer anhaltend hohe Preissteigerungen erwartet, wird entsprechend hohe Lohnforderungen stellen. Die Inflation bleibt uns damit dauerhaft erhalten. Und da die Geldmenge in den letzten 15 Jahren auf ein Vielfaches vergrössert wurde, besteht reichlich Aufwärtspotential für die Preise.

Wie dramatisch die Folgen einer hohen Inflation sein können, verdeutlichen die Jahre 1972 bis 1982. Innert zehn Jahren stiegen die Preise damals so stark, dass die Kaufkraft der Deutschen Mark und des Schweizer Franken um 40 Prozent sanken. Schlimmer sah es in den USA (55%), Frankreich (65%), Grossbritannien (70%) und Italien (75%) aus. Das Sparvermögen vieler Bürger schmilzt wie Eis in der Sonne. Brace for impact.

Um die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen, braucht es eine gänzlich andere Geldpolitik: eine schrumpfende Geldmenge und steigende Zinsen. Diese Massnahmen sind jedoch äusserst schmerzhaft. Wie sagte einst der amerikanische Ökonomie-Nobelpreisträger Milton Friedman: «Inflation ist wie Alkoholismus. In beiden Fällen, wenn man anfängt zu trinken oder wenn man anfängt, zu viel Geld zu drucken, kommen die guten Auswirkungen zuerst, und die schlechten Auswirkungen kommen erst später.»

Die nun eingeläutete Phase höherer Zinsen zeigt bereit erste Verwerfungen. Liz Truss war keine sieben Wochen im Amt als britische Premierministerin, weltweit drohen Rezessionen, einige erwarten gar eine Schuldenkrise. Das verwundert kaum. Sowohl die private als auch die staatliche Verschuldung haben in den letzten Jahren ein beachtliches Niveau erreicht. Die Welt müsste fast drei Jahre arbeiten, um die globalen Schulden zurückzuzahlen. Angesichts dieses Schuldenbergs, so sagen viele, können wir uns höhere Zinsen gar nicht leisten.

Das Wirtschaftswachstum enttäuscht

Aber gibt es nicht auch die Möglichkeit, aus den Schulden heraus zu wachsen? Schliesslich gibt man die Verschuldung üblicherweise in Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) an. Theoretisch ist das eine Option, doch ebenjenes BIP wächst kaum noch. Für die Jahre 2023 und 2024 wird eine deutliche Verlangsamung erwartet. An eine Rückkehr zu dem Pfad vor der Corona-Pandemie ist weltweit nicht zu denken. Wir sind permanent ärmer.

Und der Ausblick in die mittel- und längerfristige Zukunft ist in weiten Teilen der Welt ebenso wenig erbaulich. Da hilft auch kein Konjunkturpaket. Fiskal- und Geldpolitik können eben doch nur die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen erhöhen. Wie die hohe Inflation allerdings unschwer erkennen lässt, mangelt es am Angebot. Nicht umsonst gibt es in der Volkswirtschaftslehre neben der Nachfrage- auch die Angebotsperspektive.

Woran hapert es auf der Angebotsseite? Die Lieferkettenprobleme sind temporärer Natur, ebenso wie einige Verwerfungen durch geändertes Konsumverhalten. Schwerer wiegen die strukturellen Probleme – und davon hat es reichlich.

Wer sich umschaut, erkennt sehr schnell, wie viele Produkte unseres Lebens aus anderen Ländern stammen. Die Textilien aus Südasien, die Elektronikgeräte aus China und der Kaffee aus Brasilien. Der globale Handel ermöglicht es Ländern und Personen, sich auf die Herstellung weniger Güter zu spezialisieren – und alles andere von anderen zu kaufen. Die heute viel diskutierte De-Globalisierung untergräbt diese Wohlstandsgewinne. Infolge erodierender internationaler Institutionen und wachsender geopolitischer Rivalitäten wird ein wesentlicher Treiber des Wohlstands geschwächt. Das Thema wird zudem grossgeredet, ohne dass die Daten die These unterstützen – geschweige denn, es eine überzeugende theoretische Basis dafür gäbe.

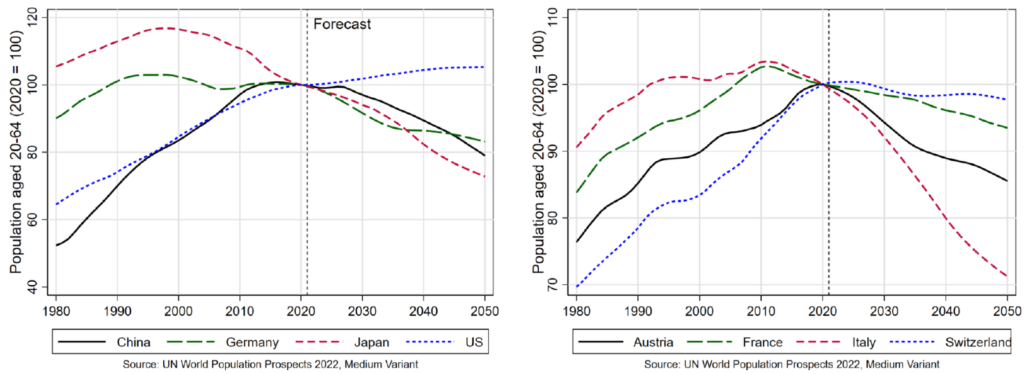

Nicht nur die De-Globalisierung droht uns ärmer zu machen. Auch die demographische Entwicklung wird uns in den kommenden Jahren vor erhebliche Probleme stellen. In zahlreichen Ländern schrumpft bereits die Arbeitsbevölkerung – und jährlich werden es mehr Länder sein. Deutschland wird beispielsweise jede zehnte Person im erwerbsfähigen Alter verlieren – und das innert zehn Jahren. Und dieser Prozess beginnt genau jetzt, wie die nachfolgende Graphik zeigt. Brace for impact.

Nimmt man die USA, China, Japan und Deutschland zusammen, so betrachtet man bereits rund 50 Prozent der aktuellen Weltwirtschaft. Mit Ausnahme der USA werden alle diese Länder eine schrumpfende Arbeitsbevölkerung haben.

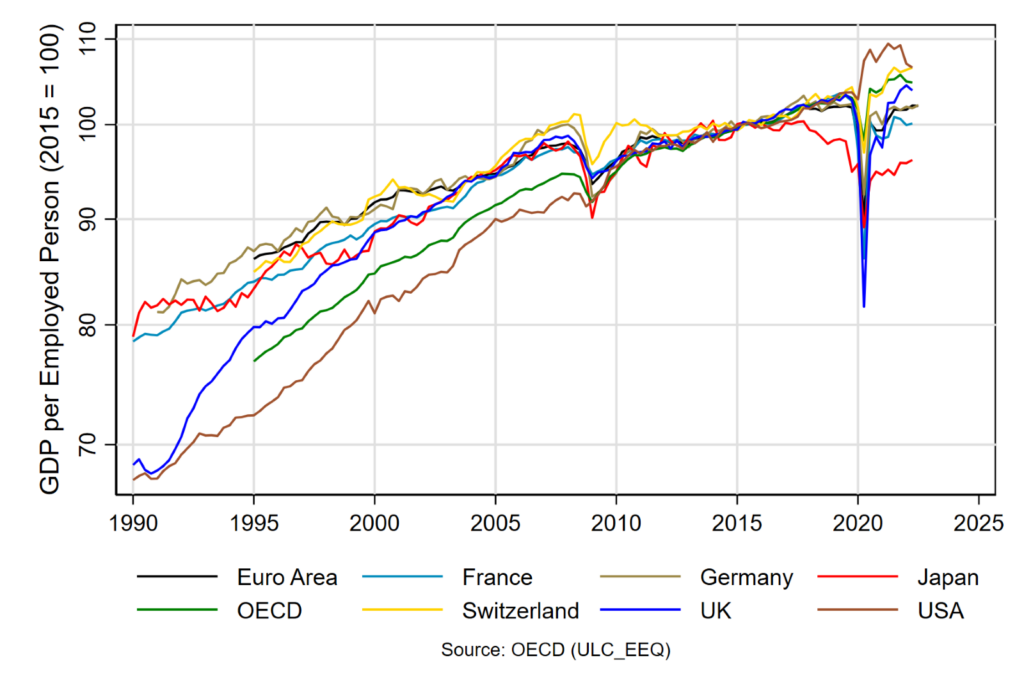

Wenn ein Land mit weniger Arbeitskräften mehr produzieren möchte, so müssen die verbliebenden Personen produktiver werden. Volkswirte sprechen in diesem Zusammenhang vom Produktivitätswachstum. Doch auch hier schaut es schlecht aus, wie die nachfolgende Graphik veranschaulicht. Da nützt es wenig, dass immer mehr Menschen einen Hochschulabschluss haben. Fähigkeiten und Bildungsabschlüsse sind nicht unbedingt dasselbe.

Es wird somit schwer, künftig mehr zu produzieren als heute. Nun kann man dies auch positiv sehen, denn der Klimawandel gilt vielen als grösste Herausforderung unserer Zeit. Wenn es nicht gelingt, umweltfreundlicher zu produzieren, sollten wir weniger produzieren. Letzteres bedeutet jedoch, dass wir ärmer werden. Das kann nicht das Ziel sein. Wie steht es also um die Energiewende? Erneuerbare Energien tragen aktuell keine zehn Prozent zur weltweiten Energieversorgung bei. Mehr sind es auch nicht in den vermeintlichen Vorreitern aus Europa. Da sich nur Wind und Solar hochskalieren lassen, ist es schier aussichtslos, den Energiebedarf in naher Zukunft ohne fossile Ressourcen zu befriedigen. Das Pariser Klimaziel wird verfehlt. Brace for impact.

Dem Sturm trotzen

Wer den Artikel bis hierhin gelesen hat, wird zunehmend besorgt sein. Tatsächlich, es schaut nicht gut aus. Die Herausforderungen sind real und sie sind gross. Man darf dennoch zuversichtlich sein: die Menschheit hat in der Vergangenheit wiederholt grosse Krisen gemeistert. Praktisch jedes Land hatte in seiner Geschichte enorme Wirtschaftseinbrüche. Der renommierte Wirtschaftshistoriker Harold James sagt sogar, Traumata können der Nährboden für neue und bessere Formen der Zusammenarbeit liefern. Deutschland lag 1945 in Trümmern, war moralisch und finanziell bankrott. Kluge Politik, harte Arbeit und internationale Kooperation ebneten dann den Weg zu einem unerwartet raschem Aufstieg. Solche Erfolgsgeschichten gibt es weltweit. Singapur beispielsweise war noch im Jahr 1970 bitterarm. Heute ist es eines der reichsten und sichersten Länder der Welt.

Die Lage ist somit schwierig, aber nicht hoffnungslos. Gehen wir es an.